【现代服务学院徐卉报道】暑假期间,夏日阳光洒满钤阳书院的飞檐,现代服务学院的一群青年学子走进分宜介桥古村,以普通话为桥,以药香为媒,开启了一场“语言赋能非遗”的青春实践。他们在推普中解码药香,在识香中深化语言,让规范语言与传统文化在古村的青石板路上共生共融。

语香相融:推普里藏着识香的钥匙

语言是打开文化密码的钥匙,而在介桥古村的药香非遗里,这把钥匙还带着草木的芬芳。实践团刚到村口,就被村民的方言俚语难住了——“这‘苍术’要‘渥堆’发酵才出味。”“渥堆”二字的方言发音让学子们面面相觑。文明实践员曾志媛笑着说:“‘渥(wò)堆’是中药炮制的专有名词,指将药材堆积焖制,就像咱们说‘酝酿’,得讲究声调的抑扬顿挫。”

推普课堂就这样和药香认知缠在了一起。学子们自制“药材发音对照表”,把“川芎(xiōng)”“蕲(qí)艾” 等易读错的药名标上拼音,贴在古村的药香文化墙上。在晒药场的石臼旁,实践员用普通话拆解“舂(chōng)药”的“舂”字:“上‘春’下‘臼’,春天用石臼捣药,发音要像木杵砸在药材上那样扎实。”她边说边示范动作,“你们看,发音准了,连捣药的力道都透着讲究。”

更妙的是语言韵律与药材特性的暗合。“‘紫苏’两个字都是平声,读起来轻快,就像它解表散寒的性子;‘当归’是阳平加去声,声调起伏里藏着‘引血归经’的深意。” 非遗传承人在课堂上的比喻,让学子们恍然大悟:原来普通话的声韵平仄里,早就藏着古人对草木药性的理解。当学子们用标准音齐声念出 “藿香、佩兰、丁香”,唇齿间不仅溢出药材名称的韵律,仿佛还飘着古村药铺里那股混合着百种草木的醇厚香气。

寻香问语:古村肌理中的双重印记

在古村文明实践员曾志媛的普通话讲解中,学子们沿着青砖墙漫步,每一步都踩着语言与药香的双重记忆。“大家看这块晒药石板,‘晒’字要读翘舌音,就像当年晒在这里的沉香,要经过反复翻晒才够醇厚。”实践员指着巷尾的石板,边正音边讲:“明清时介桥人用‘艾草’(强调‘艾’的发音)制香,‘艾’字第四声,就像艾草的性子,温而有劲儿。”从老药铺断壁残垣上模糊的“药”字石刻,到祠堂梁柱上“香”字的篆书写法,语言符号与药香遗存相互注解,让古村的往事既有声音也有味道。

踏入裕香堂药香博物馆,普通话成为解码非遗的利器。非遗传承人指着展柜里的古方抄本:“这上面的‘君臣佐使’,‘君’要读准前鼻音,就像配方里的主药,得占主导。”他用标准语细解:“分宜的‘薄’(bò)荷,不能读成‘薄’(báo)片,这味药清凉,就像它的发音一样轻快。”从药材名称的正确读音,到配伍口诀的韵律节奏,语言的规范让“四季采药时序”“防疫香方配比”等知识更易传播。学子们边记发音边记药性,笔记本上一半是拼音标注,一半是药材特性。

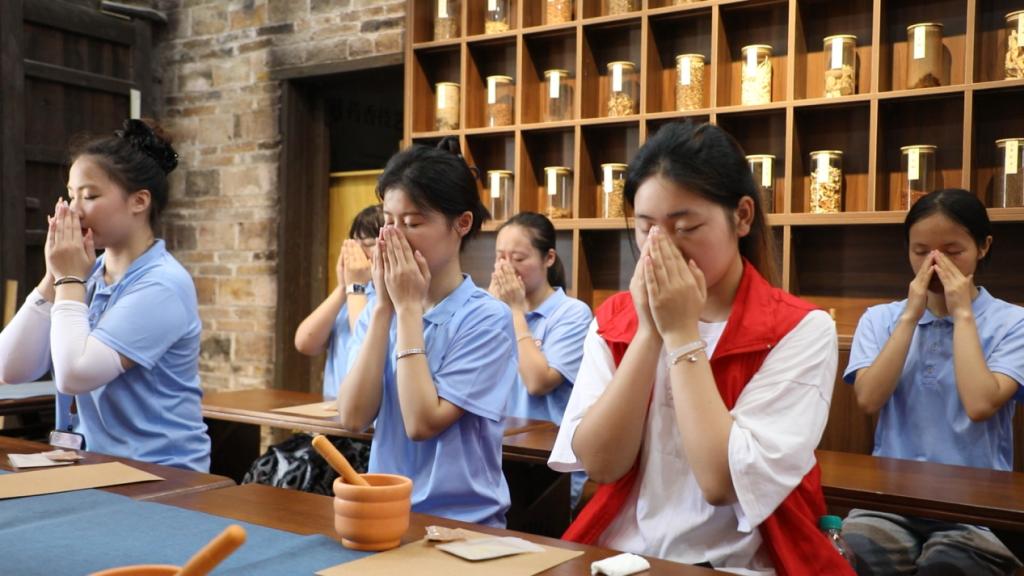

按语制香:指尖传承里的双重实践

香牌制作环节,推普与非遗的融合达到极致。“沉香三钱、檀香两钱”,传承人说罢,学子们齐声重复剂量单位的普通话读音;研磨药材时,有人念叨“碾(niǎn)得细如面粉”,边纠正发音边调整力度;和香时,跟着传承人念“顺时针搅拌百次”,在语言节奏中掌握古法技巧。

压模时,模具上的“科甲第”纹样成为新的语言素材。“‘科’字声母是k,就像刻刀刻花纹的声音。”学子们边按压边教旁边的孩子:“这个香牌叫‘祈福香’,‘祈’字第二声,要读得像向上飘的香气。”当带着药材余温的香牌从模具中脱出,学子们捧着它用普通话交流心得:“我这枚加了薄荷,‘薄’(bò)字发音要轻,就像薄荷的味道一样清。”语言的切磋与手艺的打磨同步进行,让每块香牌都浸着规范语的韵律。

离村时,学子们带着亲手制作的香牌,也带着满脑子与药香相关的普通话词汇。那些在推普中学会的药材名称、在制香时练熟的非遗术语,早已和草药的气息一起刻进记忆。这场实践证明:当普通话遇上老药香,不仅能打破沟通的壁垒,更能让传统文化在语言的赋能下,被青春一代稳稳接住,代代相传。